Passada pelo menos década e meia de debate teórico e de pesquisas empíricas sobre o poder de agendamento dos novos media, é possível delinear os contornos que separam duas formas distintas de entendimento do poder de agenda-setting neste contexto, numa época marcada por significativas transformações sociais e tecnológicas.

O “meu” jornal?

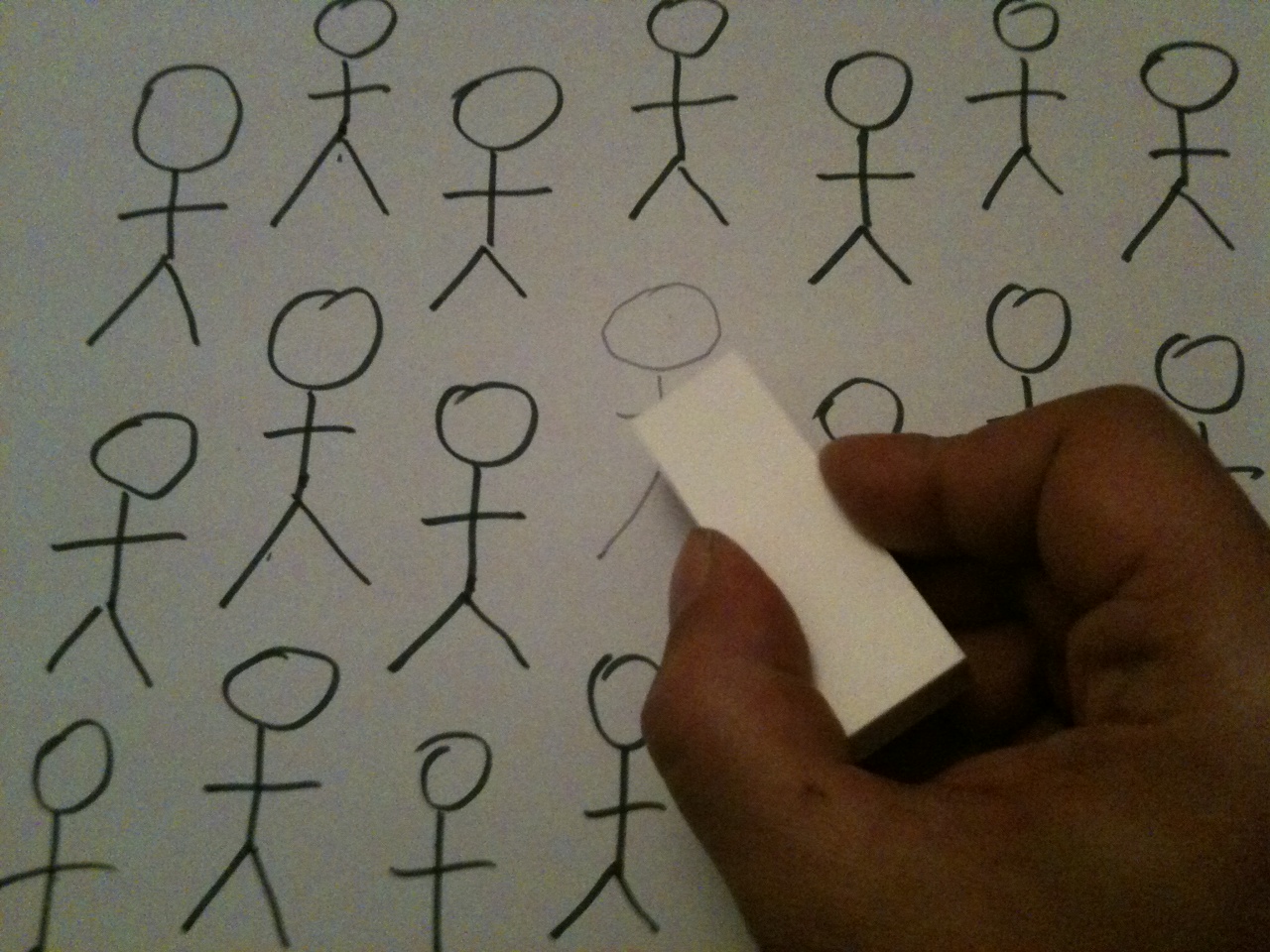

Um entendimento parte do seguinte: se o pressuposto fundamental da hipótese do agendamento é as pessoas receberem as notícias a partir de um conjunto finito de fontes ou meios de difusão, então a existência de múltiplas agendas acessíveis resultará na dissolução desse efeito, à medida que as audiências se fragmentem e virtualmente cada um possua a sua própria agenda, altamente individualizada. À medida que o número de canais de informação aumenta e o número de consumidores de notícias de cada um desses canais diminui, torna-se problemática a ideia de uma agenda homogénea.

Os indivíduos contribuem igualmente para aumentar a complexidade deste processo: enquanto as fontes de notícias se expandem, também eles recorrem a tecnologias para filtrar e personalizar o acesso à informação, em acordo com gostos e interesses pessoais.

Há pouco mais de 20 anos, Nicholas Negroponte, em Being Digital, sugeria o conceito de Daily Me: “Imagine um ecrã de computador com notícias e um botão que, como um controlo de volume, permitisse que aumentasse ou diminuísse a personalização. Poderia ter muitos desses controlos, incluindo um controlo deslizante que se movesse tanto literalmente como politicamente da esquerda para a direita para modificar as estórias sobre assuntos públicos. Esses controlos mudam a janela para a notícia, tanto em termos do seu tamanho como do seu tom editorial”.

A mesma ideia dá o tom crítico ao mais recente Republic.com 2.0, livro onde Cass R. Sunstein assume que “a tecnologia aumentou grandemente a capacidade das pessoas ‘filtrarem’ o que querem ler, ver e ouvir. Com a ajuda da Internet, você é capaz de projetar os seus próprios jornais e revistas. Você pode escolher a sua própria programação, com filmes, programas de jogos, desportos, compras e notícias à sua escolha. Você mistura e combina. (…) Quando o poder de filtrar é ilimitado, as pessoas podem decidir, com antecedência e perfeita precisão, o que vão e o que não vão encontrar.”

Muitos exemplos demonstram que o mercado dos media segue neste sentido.

Os jornais, na sua versão digital, permitem (em muitos casos, incentivam) níveis de personalização que se traduzem na criação da própria versão do jornal, com a promessa de que terá exatamente o que interessa e que exclui tudo o que não quer. Outras aplicações capacitam os sites para, de forma automática, exibirem as informações mais relevantes, a partir dos hábitos do utilizador. Outro exemplo, eloquente, é o Google News: autodescreve-se como agregador de estórias, em função dos “interesses personalizados de cada leitor”. Promete a inevitabilidade da personalização de notícias: “ninguém consegue ler todas as notícias que são publicadas em cada dia, então porque não configurar a sua página para que lhe mostre as estórias que melhor representam os seus interesses?” A mesma lógica atravessa sistemas de gravação de televisão ou de subscrição de programas de rádio em RSS (Real Simple Syndication) – a ideia de controlo e personalização da agenda.

… e a mesma agenda

Outra linha de entendimento continua a atribuir aos media um poder determinante na definição da agenda – concretamente, aos media mainstream.

Alguns dos argumentos que suportam esta interpretação partem de Maxwell McCombs, um dos promotores, em 1972, da hipótese clássica do agendamento.

Num momento em que o impacto da Internet se começava a fazer sentir sobre a organização social, McCombs fazia depender a concretização efetiva das propostas anteriores de duas condições, ainda por validar empiricamente.

A primeira refere-se à quantidade de pessoas que frequentam sites com o objetivo de pesquisar informação. Se a clássica função de agendamento dos media – focar a atenção do público num número restrito de temas – tende a diluir-se porque o público passa a distribuir a atenção pelo imenso conjunto de assuntos disponibilizados na Internet, McCombs questiona a existência dessa audiência, vasta e fragmentada. Nos primeiros tempos, fatores como o acesso mostraram a pertinência deste questionamento (e do digital divide). O baixo custo e a facilidade de uso trouxeram consigo a generalização dos novos media. Contudo, ao mesmo tempo mostraram a importância de outros divides, sem que os anteriores tivessem sido completamente removidos. Desde logo, ao mostrarem que são os indivíduos com mais formação e os adultos jovens a audiência privilegiada dos novos media, num tempo em que a exposição aos media mainstream se mantém com níveis significativos.

A segunda condição é talvez mais difícil de alcançar: as agendas informativas online necessitariam de ser bastante distintas entre si, por oposição às agendas relativamente redundantes dos media tradicionais.

Há pouco mais de uma década, estudos que comparavam a audiência dos 5 jornais em papel mais lidos nos EUA (que, juntos, somam 21,5% da audiência) com os cinco sites informativos mais consultados (41,4%), demonstravam que a atenção na Web é ainda mais concentrada que no mundo impresso. Mostravam ainda que muitas fontes online eram subsidiárias das fontes dos media tradicionais, resultando numa redundância entre as agendas dos dois ambientes.

A realidade descrita por McCombs mostra, sobretudo, que fatores como a influência económica e organizacional ampliaram um fenómeno já presente no clássico estudo de Chapel Hill, de 1972: o conceito de “sinergia” corresponde, muito frequentemente, a amortizar os custos e a aumentar os lucros das notícias – o que se consegue distribuindo os mesmos conteúdos por numerosos canais.

A agenda dos indivíduos?

Uma outra leitura é proposta por Zizi Papacharissi. Em A Private Sphere: Democracy in a Digital Age, afirma que o ato de “submeter, escolher e aprovar formas particulares de estórias jornalísticas confirma, contradiz ou expande as agendas informativas mainstream e transforma os leitores em gatekeepers noticiosos.” Na posse destes privilégios de agendamento, as audiências procurarão formas de negociar as suas preferências e interesses individuais num espaço de valorização cambial de agendas.

Consideremos os media sociais. Através do envolvimento de um grande número de utilizadores, é possível através deles criar uma agenda de temas, com valor informativo, alternativa às selecionadas pelos editores de notícias dos media mainstream. Encontra-se descrito o papel de agendamento desempenhado pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter em diversos momentos da história recente, sobretudo após as eleições iranianas de 2009. O processo tem sido replicado com impactos distintos e igualmente de qualidade democrática desigual. Em muitos casos, trata-se de estórias trazidas numa primeira fase pelos novos media, depois contextualizadas e validadas pelos media convencionais.

Em todo o caso, impondo a reapreciação da noção de agendamento.

Diversas análises de desenvolvimentos políticos recentes permitem essa reapreciação. E, a partir daí, verificar que consequências possui em conceitos estruturantes do jornalismo e da vida pública. Katharine Viner, editora do The Guardian, escrevia há poucos meses, nesse jornal, o seguinte: “Quando um facto começa a parecer-se com o que sentes como verdadeiro, torna-se muito difícil alguém dizer qual a diferença entre factos verdadeiros e ‘factos’ que não o são.” A campanha “leave” no referendo britânico à permanência na União Europeia estava ciente disso – e tê-lo-á tomado como vantagem, num contexto (das atuais democracias liberais) em que nenhuma autoridade possui o poder de sindicar reivindicações políticas. Viner descreve a aceitação da campanha pelo “leave” de que os factos não iriam ganhar a disputa: “Os factos não funcionam. (…) Há que estabelecer uma conexão emocional com as pessoas. É o sucesso Trump,” escreveu, citando um promotor dessa campanha. A explicação que propõe é simples: “Quando os factos não funcionam, e os eleitores não confiam nos media, todos acreditam na ´sua´ verdade”.

Em ambos os casos (Brexit e Trump), Viner denuncia uma das faces desta transformação dos media: o afrouxamento do controlo do que designa por “limites da expressão pública aceitável”.

Durante décadas, os jornalistas possuíam a função de gatekeeper e promoviam o agendamento: sempre que ajuizavam sobre que ideias podiam ser publicamente discutidas e quais as demasiado radicais, não fundamentadas ou que não se traduziam num contributo cívico.

Sem dúvida, o enfraquecimento destes filtros possui oportunidades e perigos.

O passado revela com clareza os danos provocados pelos velhos operadores de agendamento, implacáveis na recusa de argumentos que consideravam fora do mainstream ou do consenso político. É possível hoje notar como a ausência de um padrão mínimo de ordem discursiva dificulta, de modo diferente, o debate, a intercompreensão e o entendimento sobre questões de interesse comum.

Tags:agenda setting, jornalismo